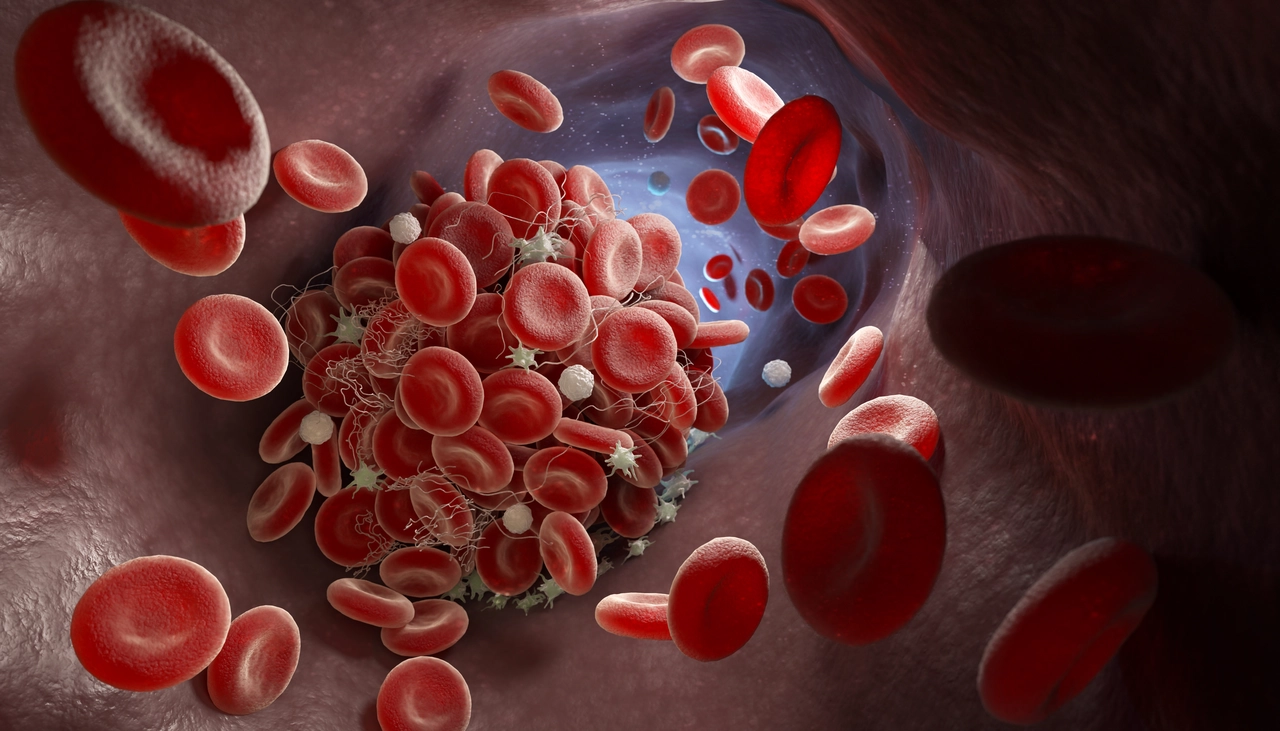

Il riscontro di un numero elevato di globuli rossi nel sangue rappresenta un dato di laboratorio che spesso attira l’attenzione durante analisi di routine. Sebbene alcune situazioni fisiologiche possano spiegare temporanei aumenti, in altri casi questo dato è il campanello di allarme di una condizione cronica o di una patologia meno conosciuta ma potenzialmente seria, come la policitemia vera.

Cosa sono i globuli rossi e quali sono le funzioni principali

I globuli rossi, detti anche eritrociti, sono le cellule più numerose del sangue. La loro funzione principale è quella di trasportare l’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti del corpo grazie alla presenza dell’emoglobina, una proteina specializzata che lega l’ossigeno e lo cede alle cellule quando necessario. La quantità dei globuli rossi viene misurata abitualmente tramite un semplice esame del sangue e il valore di riferimento può variare a seconda del sesso, dell’età e persino dell’altitudine in cui si vive.

Un aumento del numero di globuli rossi, chiamato eritrocitosi o policitemia, non è di per sé una malattia, ma piuttosto un segno di alterazioni che possono essere di varia natura e gravità.

Le cause più comuni dell’aumento dei globuli rossi

La presenza di un elevato numero di eritrociti può avere cause fisiologiche o patologiche, suddivise in cause primarie e secondarie.

Tra le condizioni fisiologiche, è normale riscontrare un incremento dei globuli rossi in persone che:

Le cause patologiche secondarie invece sono spesso una risposta dell’organismo a situazioni in cui si ha una ridotta ossigenazione dei tessuti, come accade in alcune malattie respiratorie croniche (broncopneumopatia cronica ostruttiva, fibrosi polmonare, enfisema), cardiopatie congenite, apnee ostruttive notturne oppure esposizione cronica al fumo di sigaretta o a monossido di carbonio. Anche alcuni tumori renali e l’uso di farmaci come steroidi anabolizzanti ed eritropoietina possono stimolare la produzione di nuove cellule eritrocitarie.

Vi è poi una causa primaria di particolare rilevanza clinica: la policitemia vera.

Policitemia vera: una malattia poco conosciuta ma da non sottovalutare

La policitemia vera rappresenta una rara neoplasia mieloproliferativa, ovvero una patologia cronica che origina da una mutazione genetica all’interno del midollo osseo. In questa condizione, una popolazione di cellule staminali emopoietiche diventa iperattiva e dà origine a una produzione incontrollata di cellule del sangue — in particolare, di globuli rossi, ma spesso anche di globuli bianchi e piastrine.

La maggior parte dei casi di policitemia vera è dovuta a mutazioni acquisite del gene JAK2 (Janus Kinasi 2), responsabile dell’attivazione persistente dei segnali di crescita cellulare nel midollo osseo. Questo comporta, nel tempo, un eccessivo ispessimento del sangue, che scorre con più difficoltà e può portare a una serie di complicazioni anche gravi.

Segni, sintomi e complicazioni

Molti pazienti, soprattutto agli esordi della malattia, possono essere asintomatici e scoprire la policitemia vera tramite semplici esami del sangue di routine. Tuttavia, con la progressione della malattia, possono comparire:

Le complicazioni più temute derivano dall’aumento della viscosità del sangue — con rischio maggiore di trombosi — e dalla possibile evoluzione in mielofibrosi (cicatrizzazione del midollo osseo) o in leucemia acuta in una minoranza di casi. La diagnosi precoce e una gestione tempestiva sono fondamentali per ridurre questi rischi.

Diagnosi di policitemia vera

La diagnosi richiede diversi passaggi:

La diagnosi differenziale si basa anche sull’esclusione di altre cause secondarie di eritrocitosi. Puoi approfondire la patologia leggendo la voce su Wikipedia dedicata.

Approcci terapeutici e qualità di vita

Gestire un quadro di globuli rossi elevati implica sempre un’attenta ricerca della causa sottostante. Nel caso della policitemia vera, la terapia mira soprattutto a ridurre la viscosità del sangue, prevenire le complicanze trombotiche e rallentare la progressione della malattia. Gli approcci terapeutici comprendono:

È essenziale che il paziente riceva informazioni chiare e aggiornate e si sottoponga a follow-up regolari presso centri ematologici specializzati. La qualità di vita dei pazienti può risultare buona se la malattia viene riconosciuta e gestita precocemente, ma la cronicità della condizione impone attenzione costante e consapevolezza dei possibili rischi evolutivi.

Quando rivolgersi allo specialista

Un numero elevato di globuli rossi emerso dalle analisi di routine non deve essere sottovalutato, soprattutto se accompagnato da segni e sintomi come cefalea persistente, prurito, arrossamento cutaneo o precedenti di trombosi. È buona norma interpellare tempestivamente il proprio medico curante, che potrà indirizzare verso gli accertamenti necessari e, quando opportuno, al consulto ematologico.

Una diagnosi corretta è fondamentale per evitare complicanze potenzialmente gravi come la trombosi, l’ipertensione polmonare o, nei casi peggiori, l’evoluzione verso forme più aggressive di malattia ematologica. In presenza di rischi familiari o di altre patologie concomitanti, il lavoro di squadra tra medico di base, specialista e paziente diviene essenziale per una gestione ottimale.

Prevenire e trattare un eccesso di globuli rossi, specie nei soggetti con fattori di rischio, significa ridurre la possibilità di eventi inattesi e migliorare la prognosi a lungo termine. Il coinvolgimento attivo del paziente nella consapevolezza delle proprie condizioni rappresenta il primo passo verso una gestione efficace di questa condizione ancora troppo spesso sottostimata e poco conosciuta dal grande pubblico.